医薬品に付与されている「コード」には、目的別に多くの種類があります。

ここでは、医薬品情報を取り扱う上で欠かすことができないこれらのコードについて説明します。

※本記事は2019年に掲載した内容を最新情報に更新したものです。記事中に例示されている各種コード及び銘柄別収載品・統一名収載品の収載区分は変更されることがあります。

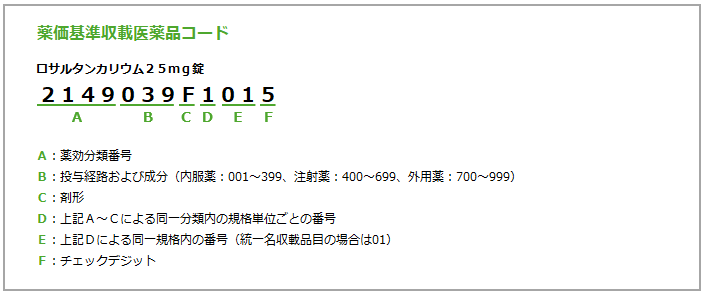

薬価基準収載医薬品コード

薬価ごとに設定されている英数12桁のコードです。厚生労働省により管理されており、厚労省コードとも呼ばれています。

コードの各桁の意味を、ロサルタンカリウム25mg錠を例に下図で説明します。

1~4桁目が薬効分類番号、5~7桁目が投与経路および成分を示す番号、8桁目が剤形を示すアルファベット、9桁目が規格単位ごとの番号、10~11桁目が同一規格内の番号、12桁目がチェックデジット(読み取りミスなどをチェックするために他の桁の値から計算式で求められる数字)を示しています。

対象は官報で薬価基準に収載された品目に限られています。薬価基準の収載方式には銘柄別収載(商品名で薬価収載)と統一名収載(一般名称で薬価収載)の2種類がありますが、前者については個々の商品にそれぞれコードが付与され、後者については複数の商品が存在していても成分、剤形、規格および薬価が同一の一般名称に対して1つのコードが付与されます※1。

※1:詳しくは銘柄別収載品と統一名収載品の関係をご参照ください。

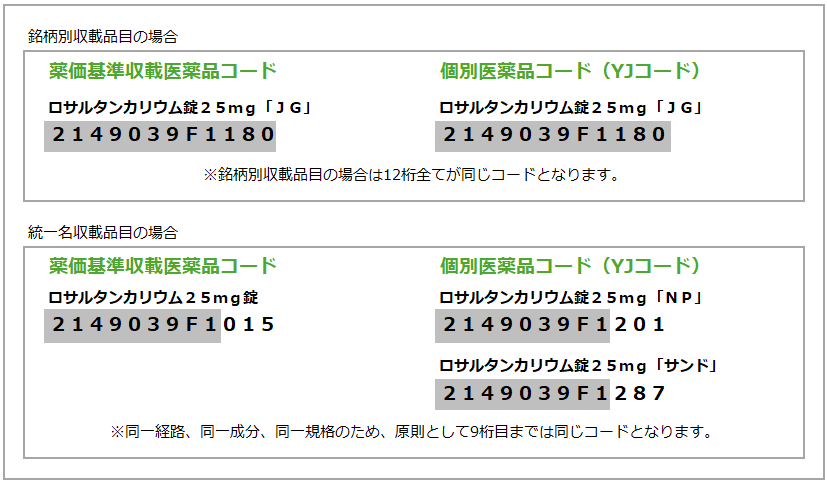

個別医薬品コード(YJコード)

薬価基準収載医薬品コードと同様に英数12桁のコードですが、統一名収載品目の個々の商品に対して別々のコードが付与されます。YJコード、個別12桁コードとも呼ばれています。

個別医薬品コード(YJコード)と薬価基準収載医薬品コードとの関係を、ロサルタンカリウム錠25mg「JG」とロサルタンカリウム25mg錠を例に下図で説明します。

ロサルタンカリウム錠25mg「JG」は商品名で薬価基準に収載されている銘柄別収載品目で、薬価基準収載医薬品コードと個別医薬品コード(YJコード)は同一です。

一方、ロサルタンカリウム25mg錠は統一名収載のため、商品名では薬価基準に収載されておらず、統一名(一般名)に対して薬価基準収載医薬品コードが付与されます。この統一名に相当する個々の商品には、商品ごとに個別医薬品コード(YJコード)が付与されます。

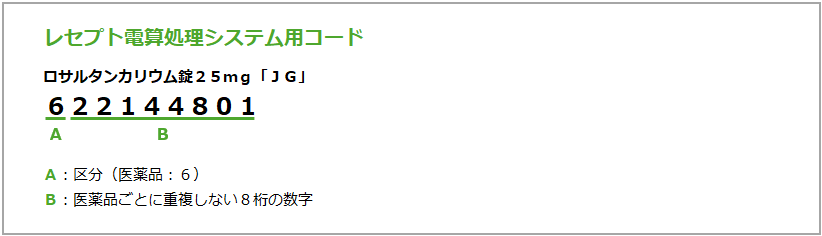

レセプト電算処理システム用コード

医療機関が審査支払機関に電子レセプトを提出する際などに、レセプト電算処理システムで使用する9桁のコードです。薬価基準に収載されている医薬品を対象としています。レセ電算コード、レセコード、請求コードとも呼ばれています。

コードの各桁の意味を、ロサルタンカリウム錠25mg「JG」を例に下図で説明します。

1桁目は医薬品区分を示す「6」、2~9桁目は医薬品ごとに重複しない数字が付与されます。

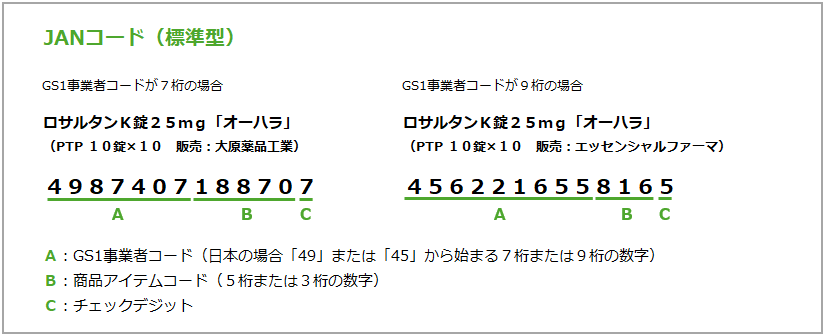

JANコード(ジャンコード:Japanese Article Number)

世界共通の商品識別コードで、国際的な流通標準化推進組織であるGS1(日本では一般財団方針流通システム開発センター[GS1 Japan])が管理しています。日本ではJANコード、ヨーロッパではEANコード(イアンコード:European Article Number)と呼ばれており、米国やカナダでは基本的な仕組みが同じUPC(Universal Product Code)が使われています。

JANコードには13桁で構成される標準型と8桁の短縮型があり、前者はGTIN-13、後者はGTIN-8とも呼ばれています(GTINについては次の項目で説明します)。ほとんどの医療用医薬品では13桁の標準型が使われています。

コードの各桁の意味を、ロサルタンK錠25mg「オーハラ」を例に下図で説明します。

JANコード(標準型)の場合、1~7桁目または1~9桁目がGS1事業者コード、8~12桁目または10~12桁目が商品アイテムコード、13桁目がチェックデジットを示しています。

GS1事業者コードの先頭部分は国・地域や用途別に割り当てられており、日本では「49」または「45」から始まっています。GS1事業者コードの桁数が7桁と9桁の2種類あるのは、GS1加盟国とJANコード設定商品の増加を受けてコード体系の見直しが行われたためで、2001年以降新規に付与されるGS1事業者コードは9桁になっています。ただし、医薬品業界については、日本製薬工業協会と日本医薬品卸売業連合会が共同で設立した「医薬品業界データ交換システム」(JD-NET)を介して申請される場合、2001年以降も「4987」で始まる7桁のGS1事業者コードが付与されています。

下図は販売元が異なる同一の商品で、GS1事業者コードが7桁と9桁に分かれた例です。

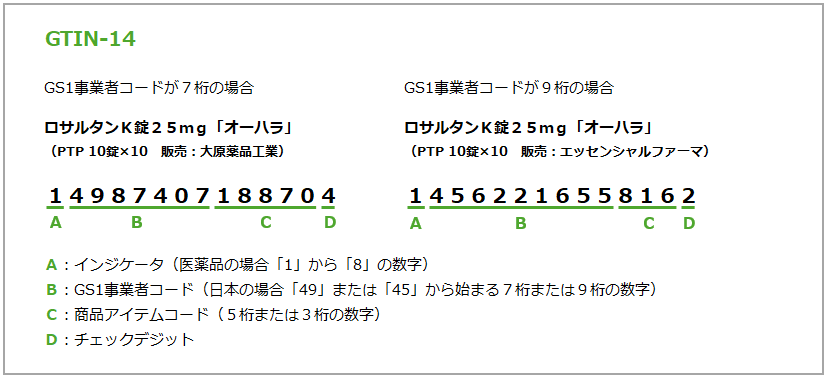

GTIN(ジーティン:Global Trade Item Number)

GS1が標準化した商品識別コードの総称で、GS1コードとも呼ばれています。

下表のように4つの種類があります。

| 種別 | 桁数 | 内容 |

| GTIN-13 | 13桁 | JANコード(標準型) |

| GTIN-8 | 8桁 | JANコード(短縮型) |

| GTIN-12 | 12桁 | UPC |

| GTIN-14 | 14桁 | 集合包装用商品コード |

医薬品の取り違え事故防止やトレーサビリティの確保、流通の効率化などを目的として、2022年12月1日より医療用医薬品や医療機器等へのバーコード表示が義務化されており、「GS1データバー」や「GS1-128」などが用いられています。

コードの各桁の意味を、ロサルタンK錠25mg「オーハラ」を例に下図で説明します。

GTIN-14の場合、1桁目が包装の種別などを識別するインジケータとなり、2~8桁目または2~10桁目がGS1事業者コード、9~13桁目または11~13桁目が商品アイテムコード、14桁目がチェックデジットを示しています。

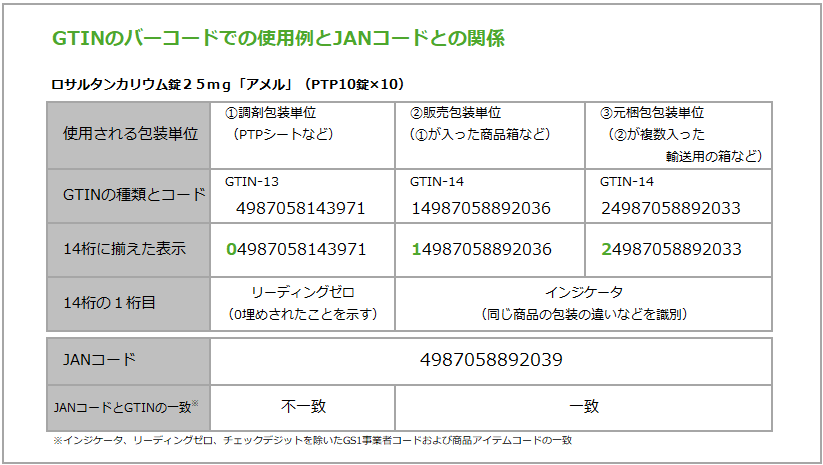

GTINのバーコードでの使用例とJANコードとの関係を、ロサルタンカリウム錠25mg「アメル」を例に下図で説明します。

日本の医療用医薬品では、GTIN-13は調剤包装単位で、GTIN-14は販売包装単位および元梱包装単位で使用されています。14桁以外のGTINは前方を0で埋めた14桁に揃えて使用されます。この先頭の0はインジケータではなくリーディングゼロといいます。

販売包装単位および元梱包装単位で使用されるGTIN-14では、GS1事業者コードと商品アイテムコードを示す2~13桁目がJANコードの1~12桁目と一致します。一方、調剤包装単位で使用されるGTIN-13では、GS1事業者コードと商品アイテムコードを示す1~12桁目はJANコードの1~12桁目とは異なる値になります。

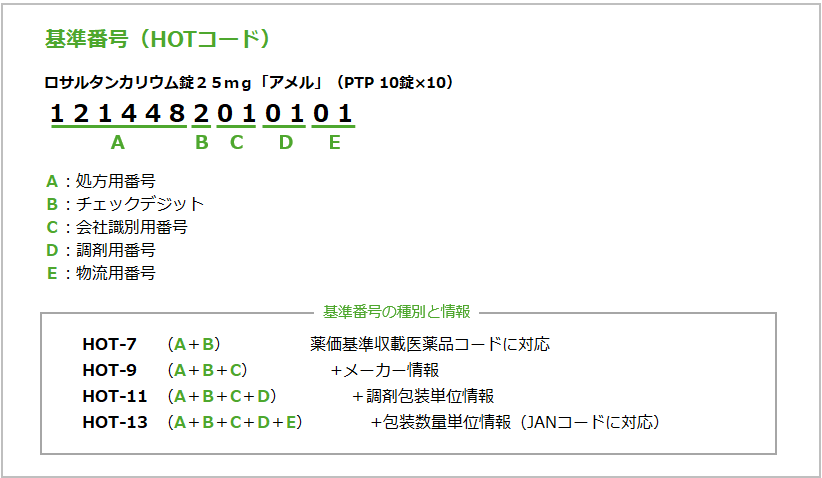

基準番号(HOTコード)

汎用されている医療用医薬品コードとの対応付けを目的として作成された13桁のコードです。HOTコード、HOT番号とも呼ばれています。

コードの各桁の意味を、ロサルタンカリウム錠25mg「アメル」を例に下図で説明します。

1~6桁目が処方用番号、7桁目がチェックデジット、8~9桁目が会社識別用番号、10~11桁目が調剤用番号、12~13桁目が物流用番号を示しています。

下図のように、先頭からの7桁(HOT-7)、9桁(HOT-9)、11桁(HOT-11)、13桁(HOT-13)で意味する情報が異なり、使用目的別に使い分けることができます。

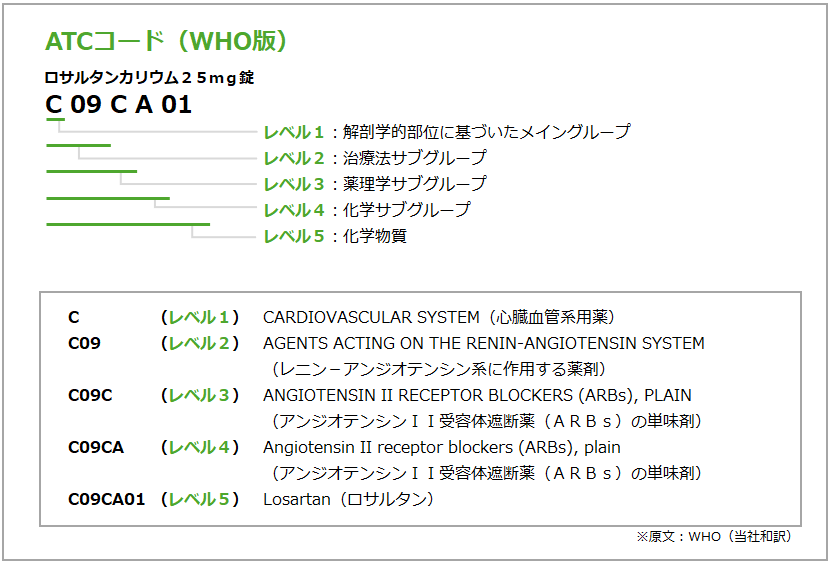

ATC(WHO版):Anatomical Therapeutic Chemical Classification System

医薬品使用状況の統計研究のために世界保健機関(WHO)が統括管理している最大7桁のコードで、薬効、作用部位・化学的な特徴によって5段階までのレベルで分類されています。

コードの各桁の意味を、ロサルタンカリウム25mg錠を例に下図で説明します。

1桁目が解剖学的部位に基づいたメイングループ(レベル1)、2~3桁目が治療法サブグループ(レベル2)、4桁目が薬理学サブグループ(レベル3)、5桁目が化学サブグループ(レベル4)、6~7桁目が化学物質(レベル5)を示しています。

WHOが採用しているATC分類は、かつてEPHMRA(欧州医薬品市場調査協会)が使用していた分類体系をもとに再構成されたもので、構造や目的が異なる独立したシステムとして運用されています。

現在、EPHMRAも別個にATCと呼ばれる分類体系(EPHMRA版ATC)を運用しており、いずれも「ATC」と呼ばれるため、混同しないよう注意が必要です。

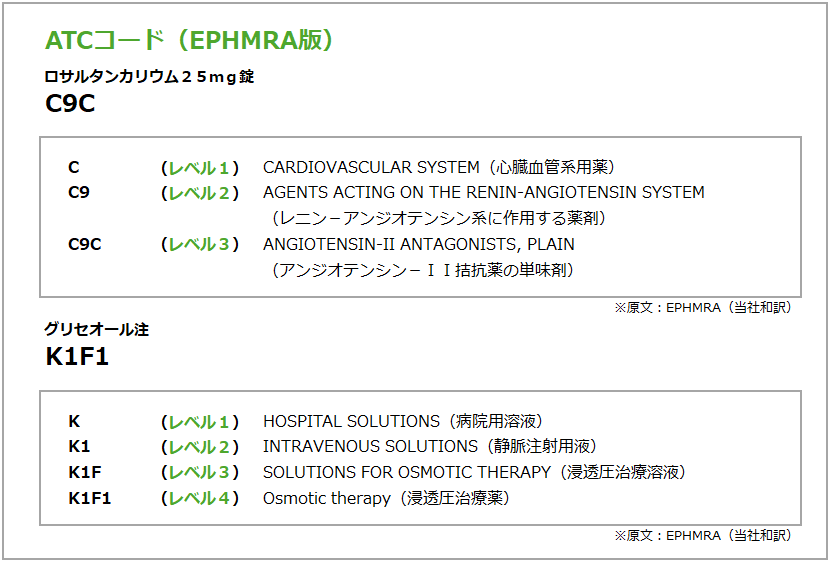

ATC(EPHMRA版):Anatomical Classification

医薬品市場調査やマーケティング目的で欧州医薬品市場調査協会(EPHMRA)が統括管理しており、適応症、薬効、投与経路などの特徴によって4段階までのレベルで分類されています。

EPHMRA版の場合、WHO版とは異なり、各レベルに共通の定義がされている訳ではなく、レベル1のグループ毎に各々独自のレベル分けを行っています。このため、一律に各レベルの意味を指し示すことはできません。

例えばロサルタンカリウム25mg錠は、1桁目で心臓血管系用薬という解剖学的部位に基づいたグループ、2桁目ではレニン-アンジオテンシン系に作用する薬剤、3桁目でアンジオテンシン-II拮抗薬の単味剤と薬効でグループ分けされています。

一方、グリセオール注は、1桁目で静脈注射用液、注射用液/輸液添加物、洗浄液、透析液、灌流液などの病院用溶液を示しています。2桁目では静脈注射用液を示し、投与経路でグループ分けされています。

→ データインデックスが提供する医薬品データベース「Xlib」の詳細はこちら

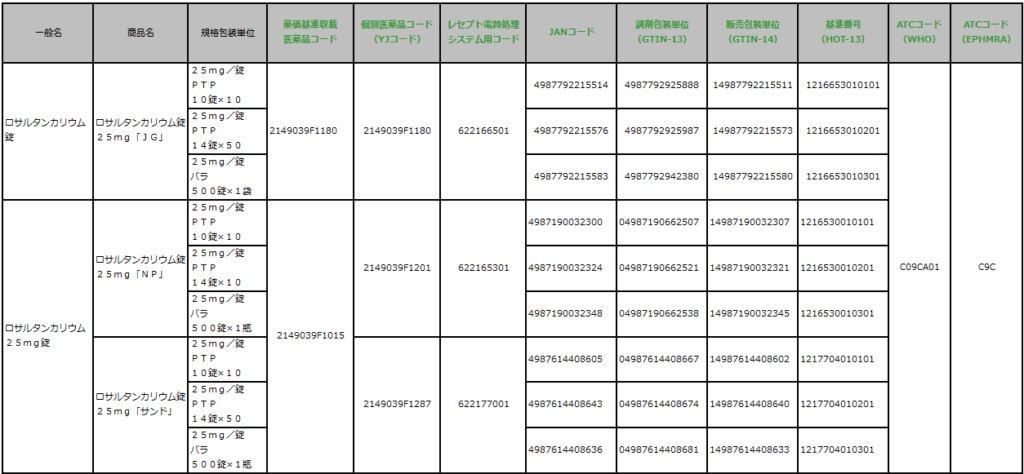

各コードの関係

これまで説明してきたコードは、以下のような関係になっています。

医薬品コードの現状と今後

ここで紹介した他にも、医薬品の承認時や市販後の調査、副作用の報告など様々な分野で体系の異なる医薬品コードが用いられています。

昨今の医療DXにおいては、RWD※2の本格的な活用に向けて各種コードの標準化が進んでおり、医薬品については、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスにおいて、個別医薬品コード(YJコード)、レセプト電算処理システム用コード、一般名コード※3が標準コードとして定められました。

しかしながら、前述のように異なる目的や粒度で作られたコードのため、コード間のスムーズな紐づけができず、連携が難しいケースも発生しています。

医薬品情報やRWDを活用するためには、各種コードの特性を正しく理解することが大切です。

※2:リアルワールドデータ(Real World Data)。臨床試験などの実験的な環境ではなくレセプトや電子カルテなど現実の環境下で収集されたデータ。

※3:厚生労働省が公開する「処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)に用いられるコード。

―参考資料―

厚生労働省保険局 「診療報酬情報提供サービス」

https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/

社会保険診療報酬支払基金 「レセプト電算処理システム」

http://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/rezept/index.html

一般財団法人 流通システム開発センター一般財団法人 流通システム開発センター 「GS1事業者コード・JANコード」

http://www.dsri.jp/jan/

一般財団法人 医療情報システム開発センター(MEDIS) 「医薬品HOTコードマスター」

http://www2.medis.or.jp/master/hcode/

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 「ATC」

https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/

ephmra anatomical-classification

https://www.ephmra.org/anatomical-classification

医療情報標準化推進協議会(HELICS協議会)

http://helics.umin.ac.jp/