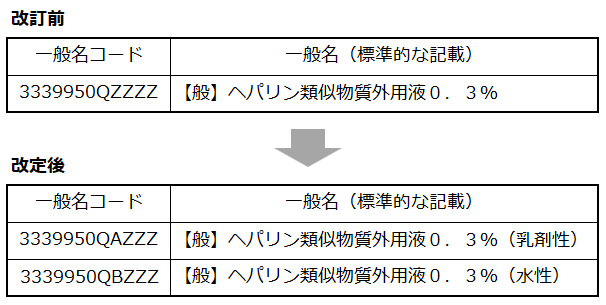

2025年8月、これまで1つであったヘパリン類似物質外用液0.3%の一般名コードが改訂され、「乳剤性」と「水性」の2つに分割されました。

対象となるのは、先発品であるヒルドイドローション0.3%や、ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」を始めとする後発品などです。これまで同一のコードで包括されていたものが、基剤の違いに応じて明確に区別されることとなり、処方段階から剤形が指定される運用へと変更されました。

この記事では一般名コード分割について、その背景と影響を解説します。

一般名コードとは

処方箋に記載される医薬品名には「商品名」「一般名」の2種類があります。処方箋に「商品名」が記載されている場合には、医師が意図をもって医薬品を指定しているため、原則として他の医薬品に変更することはできません。一方で、薬の有効成分を示す「一般名」で処方されている場合には、患者さんは薬局で薬剤師と相談し、先発品か後発品(ジェネリック医薬品)かを選ぶことができます。

「一般名コード」は、厚生労働省が定める「一般名処方マスタ」で管理されているコードであり、レセプトや医事システムで用いられるものです。これに対応する処方箋上の記載は、【般】+「成分名」+「剤形」+「含量」といった「一般名(標準的な記載)」で示されます。

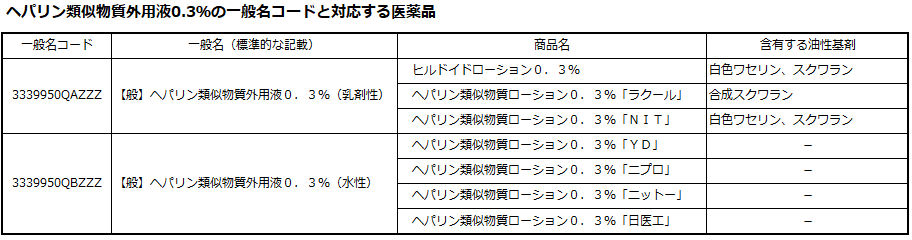

今回の改定では下記のように、1つのコードで管理されていたものが「乳剤性」「水性」の2つのコードに分割されました。

分割の背景

ヘパリン類似物質外用液は、血行促進や皮膚の保湿を目的として幅広く処方される外用剤です。

ヘパリン類似物質外用液0.3%は、同じ有効成分を含みながらも基剤の性質が異なる「乳剤性」および「水性」の製剤が存在します。従来はこれらが同一の一般名コードで管理されていたため、処方箋に「ヘパリン類似物質外用液0.3%」と記載された場合、薬局で調剤する際に医師の意図と異なる剤形を選択してしまう可能性がありました。

この問題を解消するため、日本皮膚科学会などが厚生労働省に要望し、今回の厚生労働省が発行する「一般名処方マスタ」が更新されたことで、ヘパリン類似物質外用液の一般名コードが「乳剤性」と「水性」の2つに分割されました。この変更により、処方箋で「乳剤性」または「水性」が明確に区別され、医師の意図した医薬品がより正確に調剤されるようになりました。

→ データインデックスが提供する医薬品データベース「Xlib」の詳細はこちら

分割による影響

改訂前は、薬局において薬剤師が患者さんの希望を聴取し、「乳剤性」または「水性」の医薬品を選択して調剤することが可能でした。改訂後は処方箋の段階でどちらかが指定されるため、薬局での裁量は縮小しました。これは処方意図を正しく反映するという点で望ましい一方、患者さんが希望する剤形と異なる処方が出された場合に疑義照会の必要が生じるなど、新たな課題の発生も予想されます。

診療機関において、患者さんから「乳剤性」または「水性」の希望を医師に伝えて、相互納得の上で処方されていれば問題ありませんが、一般名処方の際に先発品に対応する「乳剤性」の一般名コードをデフォルトとして使用するような場合には注意が必要です。

ヘパリン類似物質外用液の「乳剤性」「水性」の違い

「乳剤性」「水性」のいずれも主成分は「ヘパリン類似物質」であり、薬効成分としての効果は同じ「血行促進、皮膚保湿」です。また乳剤性ローション、水性ローションともに水性基剤を主とするため、どちらも皮膚に水分を付与する働きがあります。しかし、一部基剤の違いによってその使用感や治療上の目的が異なります。添付文書の記載を例に、乳剤性と水性の違いを説明します。

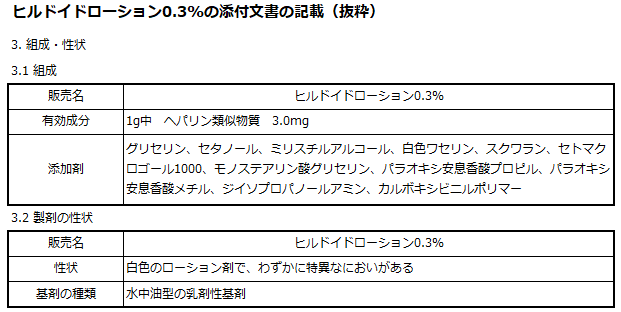

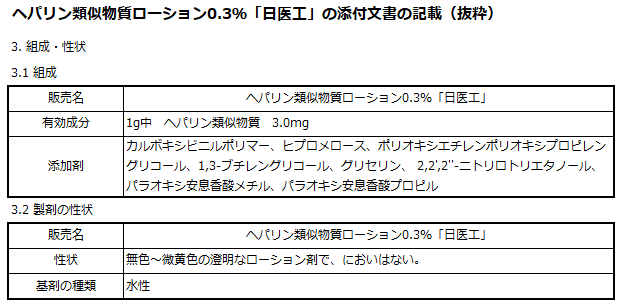

ヒルドイドローション0.3%とヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」の添付文書の組成・性状欄を見ると、有効成分は同じで、使用されている添加剤には違いがあることが分かります。「基剤の種類」の欄には、ヒルドイドローション0.3%は「水中油型の乳剤性基剤」、ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」は「水性」と記載されています。

この基剤の差が、使用感の違いに繋がります。「乳剤性」は油分(添加剤に記載される白色ワセリン、スクワラン)を含むため、化粧品でいうと乳液のような感覚、「水性」は油分を含まずサラサラとしていて化粧品でいうと化粧水のような感覚です。どちらも軟膏に比べるとべたつき感の少ないローション剤ですが、「乳剤性」のほうが油分を含む分、水分の蒸発がゆるやかになるという特徴があります。

どちらか片方がより優れているということはなく、患者さんの皮膚の状態により適する剤形が異なります。患者さんは「乳剤性」「水性」それぞれの特徴を理解した上で、希望があれば診察時に医師に伝えることで希望通りの医薬品を薬局で手にすることが可能です。

まとめ

ヘパリン類似物質外用液の一般名コードが「乳剤性」と「水性」に分割されたことにより、処方箋に明確な区別が記載されるようになりました。これは処方意図の適切な反映を目的とした制度的な改善です。今後は医療現場において、患者さんの希望を丁寧に確認したうえで処方に反映することが、これまで以上に重要となります。

なお、ヘパリン類似物質外用液は処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入可能であり、今回の変更は医療現場だけでなくOTC医薬品選択においても参考になるものと考えられます。

―参考資料―

厚生労働省 「処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(令和7年8月14日適用)」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen_250401.html)

日本皮膚科学会 「ヘパリンの一般名コード切り分けについて」(https://www.dermatol.or.jp/medical/news/11880/)

マルホ株式会社「保湿剤とは」(https://www.maruho.co.jp/medical/articles/hirudoid/moisturizer/index.html)

ヒルドイドローション0.3% 添付文書(2025年7月改訂:第4版)

ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」添付文書(2025年7月改訂:第2版)

ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」添付文書(2025年6月改訂:第2版)

ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニットー」添付文書(2025年6月改訂:第2版)

ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」添付文書(2025年6月改訂:第2版)

ヘパリン類似物質ローション0.3%「ラクール」添付文書(2025年7月改訂:第2版)

ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」添付文書(2025年7月改訂:第2版)